当冰壶世锦赛的战幕在全球瞩目中拉开,一张看似寻常的赛事时间表,俨然成为牵动队伍命运、赛事成败与观众体验的隐形指挥棒。它不仅是简单日期与场次的罗列,更是凝结了赛事组织者无数次权衡与智慧的科学布局。这张时间表以其精密的节奏编排,无声地影响着冰壶在冰面上每一次优雅而激烈的交锋,编织着这项古老运动在现代竞技场上的独特交响曲。

赛程结构特征

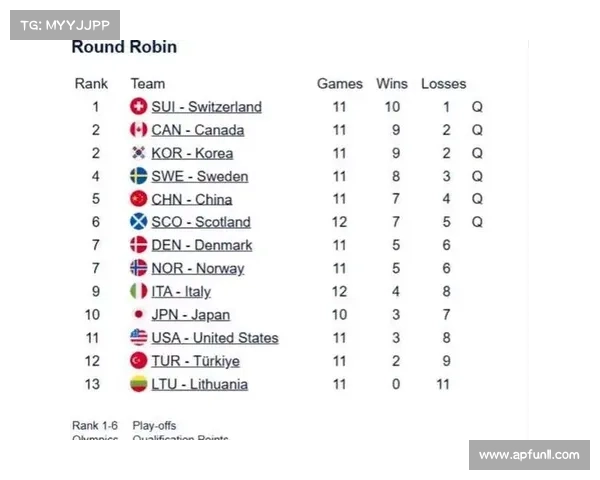

冰壶世锦赛的时间表设计首要遵循明确的阶段性与高强度节奏。比赛通常划分为循环赛、资格附加赛(如适用)、半决赛、铜牌赛及决赛几个清晰阶段。循环赛阶段尤其关键,所有参赛队伍需在集中时段内完成与其他所有队伍的对决(男子/女子通常13队,混双10队),日均进行多轮比赛。以男子世锦赛为例,参赛队伍在约9天内需完成12场循环赛,平均每天1-2场,这对运动员的体能储备、专注力维持及团队策略调整能力提出了严峻挑战。

这种密集且循序渐进的结构设计绝非随意为之。竞赛委员会需精确计算场地数量、每日可用时段及转播需求,确保所有队伍获得相对公平的休息间隔与场地适应时间。世界冰壶联合会(WCF)在赛事手册中明确指出,编排原则旨在“最大化竞技公平性并优化全球观众观赛体验”(WCF Championship Manual)。循环赛末段与淘汰赛阶段之间必要的缓冲期(通常1天),为晋级队伍提供了宝贵的恢复与分析对手录像的时间,这对战术制定尤为重要。

参赛队伍影响

时间表的编排犹如一把双刃剑贯穿于各支队伍的征程。合理的休息间隔是高水平竞技的基础保障。反观若遭遇“背靠背”(一日双赛)或间隔不足24小时的关键场次,尤其当对手是身体对抗要求更高的强队时,运动员的肌肉疲劳累积会影响投壶精度与擦冰效率。资深冰壶教练安妮·默林曾公开表示:“在顶级赛事中,两天三赛的密集安排足以让队伍的投掷成功率出现3%-5%的可测量下滑,这对追求毫米级精度的项目而言是巨大代价。”

时间表也直接塑造了球队的战略轨迹。队伍需根据时间表规划体能分配,在非关键场次可能进行阵容轮换,为硬仗保留主力。精明的教练团队会深入研究未来对手的比赛录像,而录像的可获取时间点取决于对手比赛完成的先后顺序。若自身比赛结束早于下一个对手,便赢得了宝贵的情报分析时间优势。2018年平昌冬奥会冰壶项目中,加拿大女队教练便巧妙利用时间差,提前研究了半决赛潜在对手瑞典的关键比赛录像,为其最终取胜提供了战术参考。

观众体验作用

对于全球冰壶爱好者而言,一张精心编排的时间表是规划观赛盛宴的导航图。组织者深谙黄金时段的价值,竭力将东道主队伍的比赛、传统强队间的焦点之战以及淘汰赛关键场次安排在本地晚间或周末等收视高峰时段。这一举措对赛事上座率与电视收视率提升效果显著。例如,历年加拿大举办世锦赛时,将加拿大队比赛置于黄金档已成为惯例,相关时段收视数据往往大幅领先。

时间表还肩负着吸引新观众、推广冰壶运动的重任。主办方会有意识地将不同风格队伍(如攻击型vs防守型)的精彩对决安排在更广泛的播出时段,或为冷门队伍提供展示舞台。赛事时间表的全球发布(通常提前数月)让媒体得以策划深度报道,制作前瞻性内容,帮助观众深入理解队伍背景、球星故事与战术门道。世界冰壶联合会媒体主管曾强调:“一份清晰、尽早公布的时间表,是媒体伙伴制作吸引新观众内容的关键起点。”

赛事运营价值

赛场之外,时间表是整个赛事流畅运转的基石。后勤保障团队必须据此精确规划场地维护与冰面养护工作。冰壶对冰面平整度与滑涩度要求极高,每场比赛结束后都需要专业的修冰(pebbling)与清扫。时间表中的场次间隔必须足够完成这些必要维护。场馆各功能区域(如运动员休息区、媒体混合采访区、器材保障区)的人员配置与服务节奏也严格围绕时间表展开。任何一场比赛的延迟都可能导致多米诺骨牌效应。

商业赞助权益的实现与国际媒体转播信号的传输调度,更是紧密捆绑于这张时间蓝图。赞助商的品牌曝光位置(如场地挡板广告、赛后采访背景板)需根据比赛场次安排轮换。全球广播公司需依据时间表协调卫星信号时段、解说团队班次及演播室安排。一份权威公正且稳定可预期的时间表,是保障这些高价值合作顺畅进行的契约基础。大型体育赛事专家约翰·霍洛韦在其著作中指出:“在顶级赛事中,时间表变动所产生的额外协调成本与潜在商业损失,远超人们想象。”

节奏定胜负,时间铸经典

冰壶世锦赛的赛事时间表绝非简单的日期罗列,它是凝结赛事组织智慧、影响竞技水平发挥、塑造观众观赛感受、保障庞大运营系统流畅运转的精密中枢。科学的时间编排为运动员提供公平竞技的舞台,为观众创造沉浸式的观赏体验,为赛事树立可持续发展的标杆。

全讯800cc大白菜随着冰壶运动全球化加速,未来的时间表设计需更深入融合智能算法,平衡日益复杂的跨国转播需求与差异化时区挑战;应积极探索灵活赛制微调,在保证竞技公平前提下优化运动员健康保障。毕竟,对精准度要求严苛的冰壶而言,时间不仅记录进程,其本身的安排艺术,早已成为胜负天平上那枚无形的砝码。